Walter Bonatti, Le mie montagne

|

| L'imperioso Dru (fonte: sweclimber. wordpress.com) |

Quando si parla di Dru un solo nome può venire alla mente, quello di Walter Bonatti. Il Dru è la montagna che lo fece grande, il Dru è un pugnale di roccia ardita al quale Bonatti si è legato per sei giorni. E al quale Bonatti ha legato il suo destino, di uomo ancor prima che di alpinista. Il fascino che il Dru rilascia negli alpinisti è notevole, soprattutto il pilastro sud-ovest del Petit Dru (che assieme al Grand Dru compone le Aiguilles du Dru). È la parete più impraticabile, una provocazione, una sfida ai limiti dell’impossibile. Il gusto della competizione con l’impossibile è quasi una scelta di vita per Bonatti, che da parecchio tempo ha in mente questa salita. Già nel 1953, prima della spedizione italiana al K2, abbozza il primo tentativo con il fidato compagno di cordata Mauri, ma i parecchi giorni trascorsi in parete, il maltempo, le difficoltà evidenti, consigliano i due a ritirarsi dal tentativo. Ritenta nel luglio 1955 con altri tre fortissimi alpinisti: Mauri, Aiazzi ed Oggioni. Anche stavolta il maltempo (e un piccolo incidente ad Oggioni) rovina i piani di Bonatti, e la ritirata è l’unica via possibile.

|

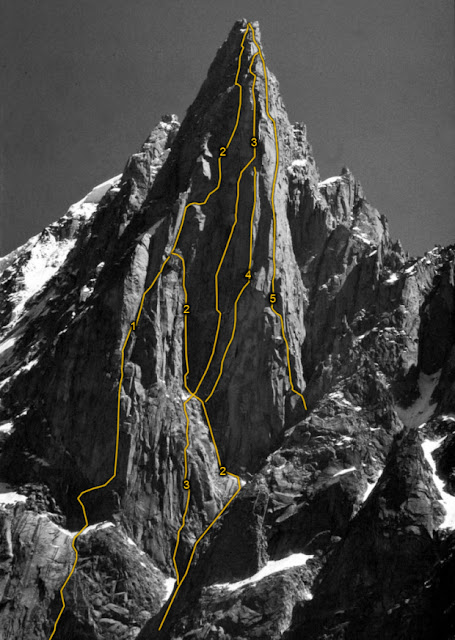

| I versanti ovest/sud-ovest del Dru. Molto visibile la frana datata 2005 che ha cancellato la via Bonatti (fonte: wikipedia. org) |

|

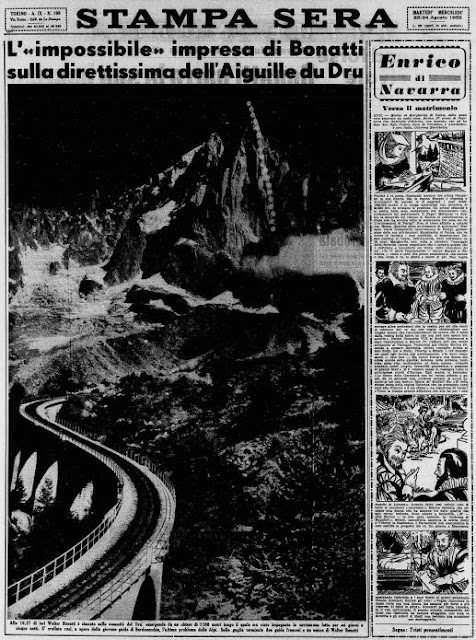

| Da La Stampa del 21 agosto 1955 |

E dunque, Bonatti sceglie di percorrere in solitaria la lunga salita verso la cima del Dru lungo il pilastro sud-ovest, la sua personalissima soluzione per risorgere dalla sua più cupa crisi interiore. Con sé ha una quantità sconcertante di materiale: ottanta chiodi, due martelli, una piccozza, quindici moschettoni, tre staffe, due corde da quaranta metri e sei cunei di legno. Attrezzatura di sessant'anni fa: io mi chiedo, oltre ai viveri, quanti chili trasportava nel suo sacco?

Con grande intensità Bonatti risale il pilastro sud-ovest in totale solitudine. Ma è una salita durissima. Lo sarebbe per una cordata di grandi scalatori, lo è ancora di più per un uomo solo di fronte ad un muro di granito. La scalata è ovviamente condizionata dalla solitudine. Le manovre sono lente, la progressione è rallentata, in quanto in solitudine si deve aprire la via, scendere, recuperare il materiale e schiodare. Bonatti inventa addirittura un nuovo tipo di assicurazione in parete, come scrive ne Le mie montagne: "Ne ho scoperta una in cui il sacco ha una parte importantissima e da allora non sono più salito di un metro senza prima aver adottato questo sistema, che in seguito chiamerò «a Z». Dopo aver assicurato a un chiodo il sacco attaccato a un capo della corda, mentre io sono attaccato all'altro, riduco d'un terzo il tratto di corda che mi separa dal sacco stesso, facendo un nodo che fisso alla cintura, sulla schiena. Questa manovra mi permette di avanzare, quasi come se fossi attaccato a un compagno di scalata perché, se cadessi, la mia caduta non potrebbe essere maggiore del doppio del tratto di corda che mi lega al chiodo al quale sono ancorato, e il sacco fungerebbe da contrappeso."

|

| Liscia, verticale, come nient'altro (fonte: summitpost.org) |

I primi quattro giorni di salita sono inoltre funestati dalle ferite multiple che Bonatti si procura alle mani nell'intento di piantare i chiodi, da una borraccia di alcol che danneggia buona parte dei viveri, e anche da un po' di maltempo, immancabile ad alte quote.

E poi c'è il peso dello scalare in solitudine. Quando solo la roccia e il cielo ti circondano, è un peso che è un macigno. Scrive Bonatti: "La solitudine che mi accompagna è così assoluta, allucinante, che più volte mi sorprendo a parlare inconsciamente, a fare considerazioni ad alta voce, a tradurre insomma in parole tutti i pensieri che attraversano la mia mente. Mi trovo persino a discorrere col sacco, come avesse un'anima, come fosse un vero compagno di cordata."

|

| Con il n.5 la via Bonatti al pilastro sud-ovest del Dru (© Antonio Passaseo) |

La chiave di volta arriva durante il quinto giorno. Dopo una serie di tre pendolate effettuate per raggiungere una fessura considerata la via migliore di salita, Bonatti si ritrova una muraglia completamente liscia di roccia. Non ci sono fessure, né a sinistra né a destra. Non c'è via di scampo. Pendolare nuovamente non è più possibile. Salire ancora nemmeno. Scendere in corda doppia, con lo strapiombo che incombe sotto i piedi, è garanzia di morte sicura. Bonatti è bloccato in parete. In un'intervista, disse: "Fu tale la disperazione che rimasi inchiodato per più di un'ora ad un chiodo, io e il sacco, incapace di muovermi. Prima pensai, in un momento di debolezza, di lasciarmi morire, e poi in fondo, avevo lottato quattro giorni e quattro notti per vivere, non potevo di certo lasciarmi morire così."

|

| Da La Stampa Sera del 23 agosto 1955 |

Bonatti intravede una dozzina di metri sopra di lui delle rocce appuntite, nelle quali vede la possibilità di agganciare dei nodi fatti con la corda. Raccoglie dunque tutta la corda a disposizione, annoda un grappolo all'estremità e lo lancia verso queste roccette, a mo' di lazo, nella speranza che si incastri. I tentativi sono svariati, ma senza successo perché la corda continua a cadere. Poi, dopo una decina di prove, il nodo fa presa. Rimane un unico dubbio: riuscirà quel nodo, incastrato tra le rocce a reggere il peso di un uomo in caduta libera? Non rimane che provare: "Trattengo il respiro e scivolo nel vuoto, così, in pendolata verso destra. Per qualche secondo ho la sensazione di precipitare, poi il volo si smorza e avverto quasi subito che sto iniziando la contropendolata a sinistra. L'ancoraggio ha tenuto! Sono attimi in cui cento pensieri, fulminei, si affacciano alla mente con assoluta chiarezza e si imprimono nell'anima per tutta una vita" (da I miei ricordi).

|

| Da La Stampa del 24 agosto 1955 |

Il grande ostacolo è superato, il Dru è nelle mani di Bonatti. Quasi. Il Dru, nel suo pilastro sud-ovest è una montagna difficilissima e tale rimarrà per tutta la via seguita da Bonatti, il quale si ritrova a dover affrontare ancora numerosi strapiombi in arrampicata libera, tra cui anche gli ultimi cinquanta metri. Ma la forza nell'aver sconfitto la disperazione, la morte che incombeva, gli dà una carica inarrestabile.

Alle 16.37 del 22 agosto 1955, Bonatti vince la sua sfida solitaria di sei giorni e cinque notti con il Petit Dru, lungo quello che fu poi chiamato il pilastro Bonatti (crollato nell'estate 2005 - dunque la via non è più percorribile), una conquista che è considerata uno dei più grandi exploit della storia dell'alpinismo. Da quel momento Bonatti diventerà una celebrità nel mondo della montagna e raccoglierà tutta l'ammirazione della comunità alpinistica. È sul granito del Dru, dunque, che Bonatti diventa il grande alpinista che tutti conoscono.